Keine Rückkehr deutscher IS-Kämpfer

Artikel von Ursula Rüssmann / F.R.

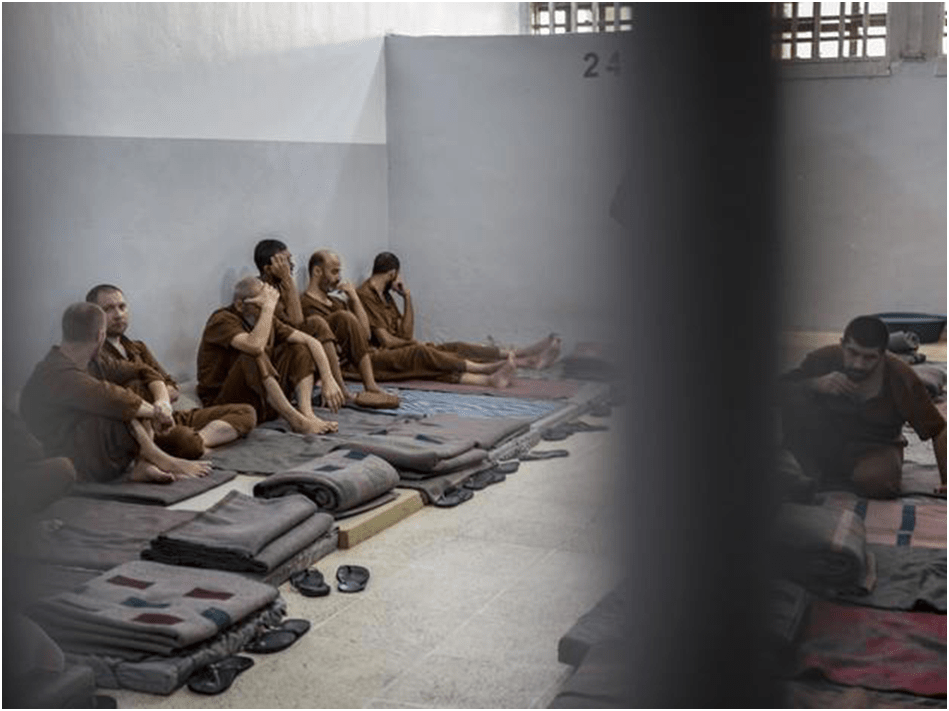

Im Hochsicherheitsgefängnis in Hasaka im kurdisch verwalteten Teil Syriens sitzen auch Deutsche wegen IS-Mitgliedschaft ein. © Hayden/SOPA Images/imago

Seit Jahren sitzen rund 30 deutsche „Dschihadisten“ in syrischer Haft – unter katastrophalen Bedingungen. Ihre Familien bitten die Bundesregierung um Hilfe, doch die zeigt sich zugeknöpft. Von Ursula Rüssmann

Ihre Zahl ist überschaubar, doch sie bescheren der Bundesregierung eine Bredouille. Etwa 30 deutsche IS-Kämpfer, die einst zum „Dschihad“ nach Syrien zogen und sich der Terrororganisation „Islamischer Staat“ anschlossen, sitzen seit Jahren in Haftzentren im kurdisch verwalteten Teil Syriens gefangen. Sie sind ohne Verbindung zur Außenwelt, ohne rechtsstaatliches Verfahren und laut UN unter „katastrophalen Bedingungen“ inhaftiert, ohne Kontakt zu ihren Angehörigen in Deutschland

Einige dieser Familien wenden sich jetzt in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Sie fordern, dass sich Deutschland um die deutschen Staatsbürger in den Lagern kümmert und sie irgendwann zurückholt, um damit hier ihre Strafverfolgung und später auch ihre Reintegration zu ermöglichen. Die Bundesregierung winkt ab – und setzt sich dabei in Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen.

„Unsere Söhne, Enkel oder Brüder haben sich in den Jahren vor ihrer Ausreise in Deutschland radikalisiert. Wir alle tragen hierfür die Verantwortung, nicht Syrien“, schreiben die Angehörigen. Seit Jahren warten sie darauf, „dass Deutschland eine Entscheidung darüber trifft, wie es mit ihnen weitergehen soll“. Unterstützt werden sie vom Verein „Grüner Vogel“, der langjährige Erfahrungen in der Deradikalisierungsberatung hat und unter anderem vom Bundesinnenministerium (BMI) gefördert wird

Die Antwort der Bundesregierung kam schnell und fiel ernüchternd aus. „Eine Rückholung der in Nordostsyrien inhaftierten Männer ist nicht geplant“, erklärten Sprecher des Auswärtigen Amtes und des BMI gegenüber der Frankfurter Rundschau. „Perspektivisch sollte es zu einer gesamtsyrischen Verantwortung und damit einhergehend auch zu einer Strafverfolgung vor Ort kommen, auch gegen ausländische IS-Kämpfer“, begründet das Auswärtige Amt sein Nein. Das BMI lässt durchblicken, dass auch mögliche Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland eine Rolle spielen.

Frauen und Kinder durften zurück

Anders war es bei den deutschen Frauen, die als IS-Anhängerinnen in syrisch-kurdischen Lagern festgehalten wurden: Fast 30 Frauen mit etwa 80 Kindern holte Deutschland über die Jahre in aufwendigen Verfahren zurück. Dabei arbeiteten der Bund, sieben Bundesländer, Bundes- und Landeskriminalämter und regionale Jugendämter eng zusammen, unterstützt von psychotherapeutischen Einrichtungen und Beratungsstellen wie dem Verein „Grüner Vogel“. Wiederholt hat das Auswärtige Amt betont, die Bundesregierung habe „alle ihr bekannten rückkehrwilligen Frauen zurückgeholt“.

Entsprechend enttäuscht ist Claudia Dantschke, Leiterin der Beratungsarbeit beim „Grünen Vogel“, über das Nein zur Hilfe für die Männer: „Die Rückholung ist unsere Maximalforderung, davor gibt es viele weitere notwendige Schritte, die jetzt angegangen werden müssten“, sagt sie der FR. So wollen die Angehörigen zunächst erfahren, ob die Gefangenen „überhaupt noch am Leben sind und wie es um ihre Gesundheit steht“. Auch sollen sie Zugang zu Rechtsanwälten bekommen.

Die Männer sitzen seit acht, einige seit zehn Jahren in den Lagern. Seit fast vier Jahren lasse die kurdische Regionalverwaltung aus Angst vor Befreiungsaktionen nicht mal das Internationale Rote Kreuz (ICRC) in die Gefängnisse. Zwei deutsche IS-Kämpfer seien in Haft gestorben, so der offene Brief, in einem Fall erfuhr die Familie erst ein Jahr später davon.

Die kurdische Regionalverwaltung hält noch rund 9000 frühere IS-Kämpfer in etwa 25 Gefängnissen fest, darunter bis zu 3000 Nicht-Syrer. Getrennt von ihnen leben 38 000 Frauen und Kinder in Lagern. Ob die Männer dem islamistischen Terror abgeschworen haben, bleibt unklar, da reguläre Ermittlungsverfahren fehlen. Maximal einige Hundert wurden Schätzungen zufolge vor kurdischen Gerichten verurteilt.

Im nordsyrischen Lager Al-Hol sind Tausende IS-Anhängerinnen mit Kindern interniert.

Unstrittig ist: Die Lebensbedingungen in den Haftzentren sind katastrophal. Die UN sprechen von willkürlicher Haft, Folter und erniedrigender Behandlung. Auch das Auswärtige Amt räumt ein, dass ihm „Berichte über menschenunwürdige Haftbedingungen in Nordostsyrien bekannt“ sind. Im offenen Brief berichten Angehörige von Erpressungen: Ihren Söhnen seien Nahrungsentzug und Schläge angedroht worden, sollten sich die Mütter weigern, Geld zu überweisen.

Fachleute wie der deutsche Sicherheitsexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) warnen seit Jahren, dass die Lager, auch wegen dieser Zustände, ein Nährboden für Radikalisierung und eine Gefahr für die internationale Sicherheit seien. Wiederholte Appelle der Kurdenregierung, die Herkunftsstaaten sollten die Männer zurücknehmen und vor eigene Gerichte stellen, blieben weitgehend ungehört. Die Familien in Deutschland fürchten für ihre Verwandten „schwere gesundheitliche und psychische Beeinträchtigungen“, je länger deren Internierung dauere. Das könne eine „erfolgreiche Reintegration in die deutsche Gesellschaft erheblich erschweren“, schreiben sie.

Beraterin Dantschke sieht die Bundesregierung in der Pflicht zu handeln. Sie verweist darauf, dass nach dem Sturz von Diktator Assad und der Machtübernahme durch die islamistische HTS auch die deutsche Botschaft in Damaskus wieder eröffnet wurde. „Es gibt vor Ort wieder Kontakte deutscher Behörden zu syrischen Stellen, auch zur kurdischen Selbstverwaltung. Die Bundesregierung kann und muss nun endlich aktiv werden.“

Keine konsularischen Haftbesuche

Das Auswärtige Amt schreibt, der Dienstbetrieb der Botschaft sei noch „stark eingeschränkt“. Auch sei „insbesondere aufgrund der weiterhin volatilen politischen Situation und der angespannten Sicherheitslage noch nicht absehbar, ob und wann konsularische Haftbesuche stattfinden können“. Tatsächlich gehören solche Besuche zum Aufgabenkanon, den das Konsulargesetz deutschen Auslandsvertretungen im Umgang mit deutschen Auslands-Gefangenen vorschreibt.

Die abwartende Haltung der Regierung passt auch nicht recht zu internationalen Verabredungen. Denn der UN-Sicherheitsrat hat alle UN-Mitgliedsstaaten verpflichtet, ausländische Kämpfer strafrechtlich zu verfolgen. Die entsprechenden Resolutionen fordern die Rückführung inhaftierter IS-Kämpfer in ihre Herkunftsstaaten zur Strafverfolgung – auch um in der instabilen Lage die potenzielle Gefahr, die von den Lagern ausgeht, zu mindern.

Expertin Dantschke rügt zudem die vom Auswärtigen Amt geäußerte Erwartung, dass die kurdische Justiz die Strafverfolgung selbst übernehmen wird: „Das ist illusorisch. Es wird keine eigene Gerichtsbarkeit der Kurden geben.“ Diese Einschätzung teilt sie mit vielen Fachleuten.

Denn die Kurdenverwaltung in Nordostsyrien und die HTS-Zentralregierung haben zwar im März ein Abkommen zur Machtverteilung geschlossen. Doch viele Details sind offen, auch besteht die islamistische HTS-Miliz auf einem zentralistischen Staatsaufbau. Gänzlich ungeklärt zwischen Kurden und der HTS ist der Umgang mit den IS-Lagern. Demokratische Wahlen und eine neue Verfassung hat die neue Führung unter Machthaber Ahmed al-Scharaa erst in vier Jahren in Aussicht gestellt, eine geordnete Gerichtsbarkeit dürfte kaum früher entstehen. „Das hieße, dass weitere vier Jahre vergehen, in denen die Inhaftierten keine Möglichkeit haben, die Rechtmäßigkeit ihrer Haft gerichtlich überprüfen zu lassen“, heißt es im offenen Brief.

Die Angehörigen und der Verein „Grüner Vogel“ wollen trotz des Neins der Bundesregierung nicht lockerlassen. Sie verweisen auf die guten Erfahrungen bei der Rückholung der Frauen: Etwa die Hälfte verbüßte hier zunächst eine Haftstrafe, meist wegen Unterstützung des IS, während die Kinder bei Verwandten lebten. Fast alle Frauen sind inzwischen auf Bewährung in Freiheit. Im offenen Brief heißt es, dank der guten Unterstützung der Behörden und der zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen sei „ihre Tataufarbeitung, Deradikalisierung und Reintegration in Deutschland sehr gut gelungen. Keine einzige dieser Frauen ist bis heute rückfällig geworden.“

Bei den Männern rechnet Dantschke mit schwerwiegenderen Tatvorwürfen, etwa Anklagen wegen Mitgliedschaft im IS oder Beteiligung an dessen Terror. Strafverfolgung sei auch bei ihnen der erste Schritt nach einer Rückkehr: „Die Gefahr, dass sie hier sofort freikommen würden, besteht also nicht.“ Zur Wiedereingliederung wünschen sich die Angehörigen ein ähnlich komplexes Netzwerk, wie es für die Frauen aufgebaut wurde. Sie selbst versprechen, dass sie „dieses Netzwerk aktiv unterstützen und unseren Söhnen, Enkeln oder Brüdern ein stabiles soziales Umfeld bieten“ wollen. Denn das sei „Voraussetzung dafür, dass sie (…) wieder Teil unserer Gesellschaft werden können.“