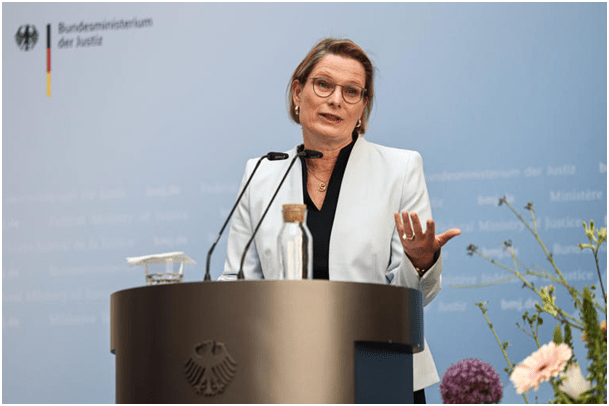

Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte auf höchsten Wert seit 2017

Von Welt

255 politisch motivierte Straftaten in Bezug auf Asylunterkünfte hat es im vergangenen Jahr gegeben – so viele wie seit 2017 nicht mehr. Die Linke macht das gesellschaftliche Klima verantwortlich. „Von SPD bis AfD“ herrsche schließlich weitgehende Einigkeit beim Thema Migration.

Polizisten vor einer Asylunterkunft Marius Bulling/onw-images/dpa

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten gegen Asylunterkünfte ist 2024 auf den höchsten Wert seit 2017 gestiegen. Das geht aus Nachmeldungen der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag hervor, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) berichtet. Demnach wurden im vergangenen Jahr 255 Straftaten mit Bezug zu Unterkünften für Migranten erfasst. 2023 hatte die Zahl mit 176 deutlich niedriger gelegen. 2017 lag sie bei 284.

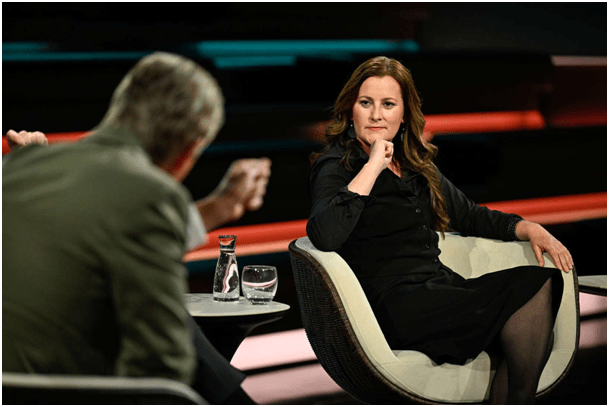

Die Innenpolitikerin der Linken, Clara Bünger, begründete den Anstieg der Angriffe mit einem allgemeinen Rechtsruck. „Das gesellschaftliche Klima hat sich in den letzten Jahren besorgniserregend nach rechts verschoben“, sagte Bünger der „NOZ“. „Es ist wenig überraschend, dass Rassisten sich unter diesen Umständen ermutigt fühlen, individuell oder kollektiv Geflüchtete zu bedrohen, sie körperlich anzugreifen oder ihre Unterkünfte zu zerstören.“ Die Schuld daran trägt laut Bünger nicht allein die AfD. „Von SPD bis AfD herrscht weitgehende Einigkeit, dass man möglichst wenige Geflüchtete aufnehmen will“.

Für das erste Quartal 2025 wurden laut der Antwort des Bundesinnenministeriums bislang 30 politisch motivierte Straftaten registriert, bei denen Unterkünfte Tatort oder Angriffsziel waren. In sechs Fällen konnte die Polizei Tatverdächtige ermitteln.

Zahl der Gewalttaten gegen Migranten auf hohem Niveau

Auch die Zahl der politisch motivierten Straftaten gegen Migranten außerhalb von Unterkünften ist 2024 mit den Nachmeldungen durch die Bundesregierung weiter gestiegen: auf insgesamt 2271. Darunter waren 287 Gewalttaten, infolge derer 235 Menschen verletzt wurden.

Damit liegt die Zahl der Angriffe auf Migranten zwar leicht unter dem Jahr 2023 mit 2450 Vorfällen, aber nach wie vor auf hohem Niveau. Im ersten Quartal dieses Jahres gab es 249 solcher Fälle.

https://image.bz-berlin.de/data/uploads/2025/05/gue_grenze30720-1.jpg?impolicy=article&imwidth=600 600w,

https://image.bz-berlin.de/data/uploads/2025/05/gue_grenze30720-1.jpg?impolicy=article&imwidth=600 600w,