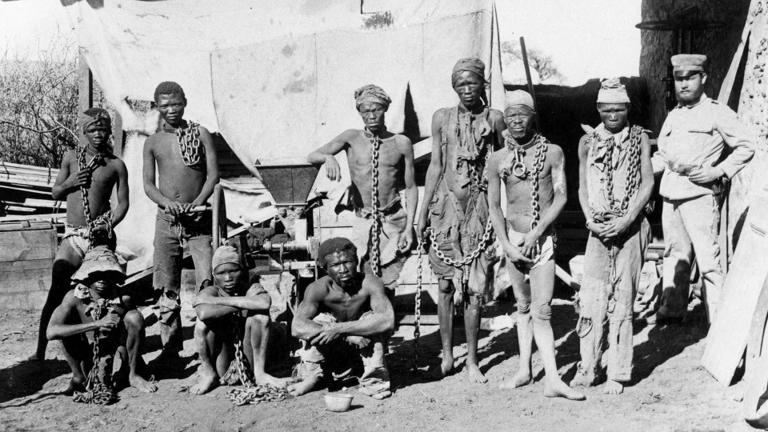

Deutsche Kolonialverbrechen: Völkermord, aus heutiger Sicht

Deutschland will 1,1 Milliarden Euro zahlen

Es ist noch nicht lange her, da schienen Deutschland und Namibia erfolgreich dieses düstere Kapitel der Vergangenheit aufgearbeitet zu haben. Beide Seiten wollten ein Exempel statuieren und legten nach sechs Jahre langen Verhandlungen eine „Gemeinsame Erklärung“ vor. Diese sieht vor, dass Deutschland den Völkermord an den Herero und Nama offiziell anerkennt, um Entschuldigung bittet und sich zu Zahlungen in einer Höhe von 1,1 Milliarden Euro verpflichtet. Über 30 Jahre hinweg soll das Geld in Entwicklungs- und Versöhnungsprojekte in Gegenden fließen, in denen vor allem Herero und Nama leben.

Unterschrieben ist die Erklärung bis heute nicht. Der Protest unter einigen Interessensgruppen derjenigen, mit denen sich Deutschland versöhnen will, ebbt nicht ab. Sie fordern einen Neustart der Verhandlungen, in denen Herero- und Nama-Vertreter mit am Verhandlungstisch sitzen, nicht nur in beratenden Gremien wie zuvor. Sie wollen Reparationen als „echte“ Wiedergutmachung und nicht Entwicklungsprojekte. Auch die Nachfahren der Opfer, die heute nicht mehr in Namibia leben, sollen nicht leer ausgehen. Vor einem namibischen Gericht ist seit vergangenem Jahr eine Klage gegen das Abkommen anhängig.

Unterstützung kommt auch aus dem Ausland. Den Forderungen haben sich im vergangenen Jahr einige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen angeschlossen. Einige Rechtsexperten in Deutschland kritisieren das Abkommen, wobei es um grundsätzliche völkerrechtliche Fragen geht wie die Beteiligungsrechte indigener Völker.

„Man muss der deutschen Regierung zugute halten, dass sie als erste weltweit den Schritt gewagt hat und in Verhandlungen über Kolonialverbrechen eingestiegen ist“, sagt Karina Theurer, die bis vor Kurzem als Beraterin die Klage in Namibia unterstützt hat. 2015 seien die völkerrechtlichen Beteiligungsrechte und die Grundsätze zur rechtlichen Dekolonisierung noch nicht so etabliert gewesen wie heute. „Man kann sagen, dass das Verhandlungsteam von der völkerrechtlichen Entwicklung überholt wurde.“

Neuverhandlungen könnten „unendlich“ dauern

Die beiden Regierungen von Deutschland und Namibia halten trotz der Proteste an der gemeinsamen Erklärung fest. Grundsätzliche Veränderungen haben sie mehrfach ausgeschlossen. Man dürfe keine hohen Erwartungen an Neuverhandlungen knüpfen, sagte Namibias Vizepräsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah im Juni auf einem Treffen von traditionellen Oberhäuptern. Die könnten sich „unendlich“ hinziehen.

Nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen Ende November wird Nandi-Ndaitwah mit hoher Wahrscheinlichkeit Namibias nächste Präsidentin sein. Nach Geingobs Tod hatte der vorige Vizepräsident, der 83 Jahre alte Nangolo Mbumba, die Staatsführung übernommen, aber eine Kandidatur in der Wahl ausgeschlossen.

Bei einem Besuch in Deutschland bekräftigte Mbumba Anfang Oktober dann auch den Willen, eine Lösung zu finden. „Wir glauben, dass wir mit gutem Willen eine Formel finden können – auch wenn diese nicht perfekt ist -, die zeigt, dass das Unrecht erkannt wurde und Versöhnung oder Wiedergutmachung erfolgt ist“, sagte er in einem Interview mit der Deutschen Welle.

Hinter verschlossenen Türen wird stattdessen seit drei Jahren über ein „Addendum“ zu der Erklärung diskutiert. Darin sollen Details und Regeln für die Umsetzung des Abkommens festgelegt werden wie ein Inflationsausgleich oder die Möglichkeit, Geld zu einem späteren Zeitpunkt für Projekte nachzuschießen. So mancher wundert sich, dass sich diese Verhandlungen so lange hinziehen. Ist das Addendum möglicherweise doch mehr als ein Zusatz? Der Druck in Namibia und Deutschland wächst, bald zu einem Ergebnis zu gelangen.

Christian Schlaga hat die Verhandlungen von Beginn an aus nächster Nähe verfolgt. Der frühere deutsche Botschafter in Namibia ist heute Präsident der Deutsch-Namibischen Gesellschaft. Den „weißen Rauch“ einer Einigung sehe er noch nicht aufsteigen, sagt er. „Die große Frage ist, wie groß die Kompromissbereitschaft der Namibier ist. Es geht der namibischen Regierung offenkundig vor allem darum, die in der gemeinsamen Erklärung vereinbarte Summe von 1,1 Milliarden Euro zu erhöhen, um zumindest eine konstante Kaufkraft über die lange Zeit hinweg zu garantieren.“

„Nach jeder Einigung auf eine Summe wird sofort die Forderung nach einer höheren folgen“

Einige Herero- und Nama-Gemeinschaften fordern aber weitaus höhere Beträge, wobei es kaum möglich sein werde, eine Summe zu finden, die die Kritiker in Namibia zufriedenstellt und von Deutschland als akzeptabel betrachtet werde, sagt Schlaga. Das sei die Krux. „Nach jeder Einigung auf eine Summe wird sofort die Forderung nach einer höheren folgen.“

Aus seiner Sicht erweisen die verschiedenen Kritiker dem Versöhnungsanliegen einen Bärendienst. „Keine andere ehemalige Kolonialmacht ist zu so weitreichenden Schritten bereit wie Deutschland: die ausdrückliche Benennung der Verbrechen als Völkermord, die Bitte um Entschuldigung durch das Staatsoberhaupt und die Bereitstellung neuer finanzieller Mittel für die Gemeinschaften, die damals betroffen waren – und das alles mehr als 100 Jahre nach den Ereignissen.“ Es sei ein „Meilenstein“ im Bemühen, die koloniale Vergangenheit in Afrika aufzuarbeiten.

Was die Herero und Nama forderten, bestünde nicht den Praxistest, sagt Schlaga. Die Position der namibischen Regierung beispielsweise sei seit Jahren eindeutig: Sie betrachte sich als demokratisch gewählte und damit legitimierte Regierung, die für alle Namibier spreche. Verhandlungen ausländischer Regierungen mit einzelnen Volksgemeinschaften bergen aus ihrer Sicht ein hohes Risiko für die innenpolitische und gesellschaftliche Stabilität. Das sei bei einer Bevölkerung von drei Millionen Menschen aus elf Volksgruppen verständlich.

Kann Deutschland direkt mit Opferverbänden verhandeln?

„Es wäre eine Desavouierung der namibischen Regierung, wenn die Bundesregierung gegen ihren Willen mit einzelnen Opferverbänden direkt verhandeln würde“, sagt Schlaga. Außerdem gebe es unter den Herero und Nama erhebliche Meinungsunterschiede, sodass die Verbände weder für alle Herero noch für alle Nama sprechen könnten. „Das Problem fängt mit der Frage an, mit wem verhandelt werden soll.“

Ebenfalls verzwickt ist die Reparationsfrage, wobei es nicht zuletzt um juristische Fragen und eine mögliche Präzedenzwirkung geht. Die deutsche Regierung könne nach dem „etablierten Völkerrecht“ nur zu Reparationen verpflichtet werden, wenn man davon ausgehe, dass die deutsche Kolonialregierung die damaligen Normen des internationalen Rechts verletzt hatte und das heutige Deutschland als Rechtsnachfolger Entschädigungen leisten müsste, sagt Schlaga. „Aus Sicht Deutschlands wurde jedoch kein damals geltendes Völkerrecht verletzt, weswegen für die gemeinsame Erklärung bewusst die Formulierung ‚Völkermord aus heutiger Sicht‘ gewählt wurde.“

Mittlerweile wird der Zusatz „aus heutiger Sicht“ auch in offiziellen Stellungnahmen jedoch oft weggelassen. So erinnerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Trauerfeier für den namibischen Präsidenten Hage Geingob an den „Abgrund aus Gräueltaten, die von deutschen Truppen während der Kolonialherrschaft verübt wurden und die in den Völkermord an den Gemeinschaften der Ovaherero und Nama vor 120 Jahren mündeten“.

Das Weglassen der drei Wörter könne jedoch weitreichende Folgen haben, die „viele in Berlin nicht sehen wollen“, warnt Schlaga. Wenn Deutschland zu Reparationen verpflichtet werde, müsse in gleicher Weise über Reparationen an die Menschen in anderen ehemaligen Kolonien oder Staaten wie Polen, Griechenland und Italien verhandelt werden. „Das würde weder dem Frieden in Namibia noch in Europa dienen.“

Eine Schule kann man nicht für eine Ethnie bauen

Individuelle Entschädigungen statt der Förderung von Entwicklungsprojekten hält der einstige Botschafter 120 Jahre nach den Ereignissen auch ohne rechtliche Verpflichtung für unmöglich. Die gemeinsame Erklärung schreibe vor, dass die Mittel in einen Sonderfonds fließen, also nicht in die allgemeine Entwicklungshilfe und nicht in den namibischen Staatshaushalt, damit Transparenz gewährleistet sei. Über die Verwendung könnten die Menschen vor Ort mitentscheiden. „Dass es sich letztlich um Projekte wie in der Entwicklungszusammenarbeit handelt, ist kaum zu umgehen, wenn man eine nachhaltige Wirkung erzielen will. Und jeder weiß, dass man eine Berufsschule oder ein Krankenhaus nicht exklusiv für eine Ethnie bauen kann.“

In Namibia spielt das Versöhnungsabkommen im aktuell laufenden Wahlkampf nur eine Nebenrolle. Ende November finden die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Möglicherweise warte die SWAPO-Partei, die Namibia seit 1990 allein regiert und um den Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament bangt, die Wahl ab, bevor sie die Einigung über das Addendum verkünde, vermutet Schlaga.

Danach dürfte die neue namibische Regierung die Bundestagswahl in Deutschland 2025 im Blick haben, um das Risiko neuer Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und eines Rechtsrucks zu vermeiden. Beide Seiten hätten ein Interesse daran, den historischen Versöhnungspakt bis dahin zu unterschreiben. Fraglich ist, ob dann auch der Streit darüber beendet sein wird.