Migrationsforscher François Héran: „Das alles erscheint mit etwas naiv“

Artikel von Lena Bopp

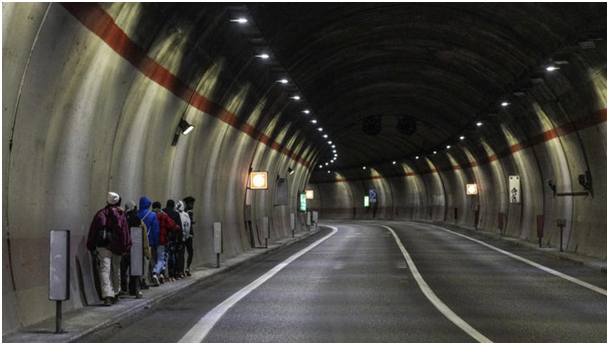

Migranten bei ihrem Versuch im Herbst 2023, die Grenze in den Bergen zwischen Italien und Frankreich zu überqueren. © Picture Alliance

Eines der großen Themen vor dieser Bundestagswahl ist die Migration, insbesondere seit Friedrich Merz mithilfe der AfD im Bundestag seinen Fünf-Punkte-Plan zur Begrenzung von illegaler Einwanderung wählen ließ. In diesem Zusammenhang hieß es, dass Frankreich einige dieser Punkte bereits umsetze – vor allem die dauerhafte Kontrolle seiner Grenzen. Was kann man über die Effektivität dieser Kontrollen sagen?

Normalerweise ist die Kontrolle der Binnengrenzen der Union etwas Vorläufiges, das regelmäßig von der Europäischen Kommission genehmigt werden muss. Frankreich kontrolliert seit 2015 vor allem seine Grenze zu Italien. Die Kontrollen wurden an den Berg- und Alpenpässen verstärkt, die Zahl der Grenzpolizisten wurde dort regelmäßig erhöht, aber das hat keinen nennenswerten Effekt. Trotz der aufgestockten Mittel haben diese Kontrollen eine geringe Wirksamkeit.

Gibt es dazu verlässliche Zahlen?

Es ist sehr schwierig, Zahlen über die Aktivitäten der Gendarmerie zu erhalten. Es stellt sich natürlich auch immer die Frage, was genau man zählen soll – alle versuchten Grenzübertritte oder nur die natürlichen Personen?

Wie sieht es an anderen Grenzen aus?

Am Ärmelkanal gilt das auch, aber unter anderen Vorzeichen.

Das ist ein besonderer Fall, denn an der Grenze zu Großbritannien, bei Calais, tun wir alles, um Migranten, die woanders hingehen wollen, bei uns zu halten. Es ist eine unglaubliche Umkehrung: Großbritannien lagert die Kontrolle seiner Grenze an Frankreich aus; Frankreich will die Kontrolle seiner Südgrenze an Italien auslagern; Italien möchte die Kontrolle der Grenze zu Tunesien oder Libyen auslagern. Wir haben ein System der kaskadierenden Auslagerung, das wie zufällig von Norden nach Süden verläuft und extrem schwierig umzusetzen ist. Wenn Deutschland jetzt in dieses System einsteigen will, sehe ich nicht, wie es das schaffen soll. Das alles erscheint mir ein wenig naiv.

Sie haben mehrfach gesagt, dass Frankreich – anders als die französische Diskussion um Migration es vermuten lässt – ein weniger attraktives Ziel für Migranten sei als andere Länder in Europa. Woraus schließen Sie das?

Aus den Zahlen der OECD. Es gibt verschiedene Arten, diese Zahlen zu lesen. Es gibt die jährlich registrierten Einreiseströme, die absoluten Zahlen, die natürlich beeindruckend sind. Aber wenn man diese Einreiseströme ins Verhältnis zur Bevölkerung setzt und sich den prozentualen Anteil anschaut, dann sehe ich, dass Frankreich bei den Neuankömmlingen im Jahr 2023 laut OECD auf dem 25. Rang lag. An der Spitze standen Luxemburg, Island, die Schweiz, Slowenien, Irland, Portugal, Kanada, Österreich, die Niederlande und so weiter. Deutschland liegt auf dem 16. Platz. Für mich ist der Anteil der Einwanderer im Verhältnis zur Bevölkerung eines Landes der aussagekräftigste Indikator, weil er das Ergebnis von allem ist – von Einreisen, Ausreisen und Todesfällen. Dieser Wert wird regelmäßig veröffentlicht, und wir befinden uns in Frankreich sogar am unteren Rand der europäischen Tabelle. Frankreich hat einen Migrantenanteil von zwölf, 13 Prozent. Deutschland liegt bei fast 20 Prozent.

Trotzdem ist auch in Frankreich gerade wieder eine neue Identitätsdebatte aufgeflammt. Und was infrage steht, ist das „droit du sol“, das ius solis.

Ich sage immer: Wenn wir das ius solis abschaffen, werden wir eine Situation wie in Deutschland vor der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 haben: Es gab Millionen von Menschen, die in Deutschland lebten, dort geboren waren, aber immer noch als Ausländer galten. Das ist ein kolossales Integrationshindernis. Das ius solis abzuschaffen, ist eine integrationsfeindliche Maßnahme. Was auffällt, ist, dass man bei all diesen Reformvorschlägen nicht darüber nachdenkt, welche langfristigen Folgen ein solcher Schritt für Millionen von Menschen haben wird. Hinzu kommt: Auf der einen Seite spricht man immer von Integration und Assimilation, und auf der anderen Seite möchte man immer mehr Maßnahmen ergreifen, die Integration verzögern. Das ist der große Widerspruch, auf den ich hinweisen möchte.

Der Migrationsforscher François Héran hat den Lehrstuhl „Migrations et sociétés“ am Collège de France inne. © Patrick Imbert/Collège de France

Sie haben in Ihrer Arbeit gezeigt, dass die Einwanderung nach Frankreich im Verlauf der vergangenen zwei, drei Jahrzehnte stetig zugenommen hat. Sie ist aber nicht explodiert.

Es heißt immer, die Einwanderung sei explodiert im Sinne eines exponentiellen Anstiegs. Aber nein, es gibt einen linearen Anstieg, der einem weltweiten und europäischen Migrationsschub entspricht.

Welches sind die Gründe für diesen Schub?

In Frankreich geht es bei diesem Schub vor allem um Studenten. Das ist die Migrationsbewegung, die weltweit im Durchschnitt am stärksten zugenommen hat. Vor einigen Tagen erst sind in Frankreich die Schätzungen für das vergangene Jahr veröffentlicht worden, und darin konnte man sehen, dass die Einwanderungszahlen der Studenten jetzt deutlich höher sind als die der Familienzusammenführung. Die Zahl derer, die durch Familienzusammenführung ins Land kommen, ist stabil, sogar mit abnehmender Tendenz. Wir haben der Familienzusammenführung so viele Hindernisse in den Weg gelegt, dass sie in der Tat eingedämmt wird.

Studenten? Das ist kaum zu glauben.

Wir nehmen in Frankreich mehr Studenten auf als die USA. Unter Édouard Philippe wurde ein Versuch unternommen, die Studiengebühren sehr stark zu erhöhen. Das hat nicht funktioniert, weil erstens die Universitäten dagegen waren. Und weil zweitens der Verfassungsrat entschied, dass die Unentgeltlichkeit der Bildung auch für Universitäten gilt. Also hieß es, ja, aber die Hälfte dieser Studenten stammt aus Nordafrika oder der Subsahara. Das ist das Problem der Frankophonie – wir haben einen ganzen ehemals kolonialen Raum und sehr schöne Institutionen der Frankophonie.

In Deutschland gab es in den vergangenen Jahren zwei Migrationswellen – aus Syrien und der Ukraine. Das brachte große Probleme mit sich, auch, und nicht zufällig vermehrt vor diesen Wahlen, eine Reihe von schrecklichen Anschlägen – in Magdeburg, Aschaffenburg, München. In dem Fünf-Punkte-Plan hieß es daher, dass ausreisepflichtige Migranten bis zu ihrer Ausreise in eine Art Arrest genommen werden sollen – eine Idee, die auch in Frankreich nach Attentaten, wie etwa jenem im Herbst 2023 in Arras, immer wieder aufkam.

In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Abschiebungen in Frankreich tatsächlich gestiegen. Natürlich spielen die Attentate in der öffentlichen Meinung eine enorme Rolle, das ist klar. Die Frage ist aber, ob mehr Asylbewerber bedeuten, dass es mehr Anschläge gibt. Und wenn man die Zahl der abgelehnten Asylbewerber reduziert, wird das dann auch die Zahl der Anschläge verringern? Ich nehme das Beispiel der Türkei. Die Türkei hat vier Millionen Syrer in ihrem Land, wir in Frankreich haben seit 2015 etwa 40.000 von ihnen aufgenommen. Also hat die Türkei hundertmal mehr syrische Flüchtlinge als wir: Gibt es in der Türkei hundertmal mehr Anschläge? Nein. Weil die Anschläge eigentlich nicht mit der Anzahl zusammenhängen, sondern mit anderen Dingen, mit Netzwerken, mit dem Internet und so weiter. Außerdem wurde ein Teil der Anschläge in Frankreich von Jugendlichen begangen, die in Frankreich geboren wurden. Die Idee, dass es ausreichen würde, die Zahl der Asylbewerber zu reduzieren, um die Wahrscheinlichkeit eines Attentats drastisch zu verringern – das ist immerhin die implizite Argumentation –, erscheint mir auch hier naiv.

Es wird zuweilen gesagt, dass man eine optimale Zahl an Immigranten in einem Land aufnehmen soll. Wenn man diese Schwelle überschreitet, fingen die Probleme an.

Aber wenn Sie sich eine einfache Tabelle mit dem Anteil der Einwanderer in allen europäischen Ländern oder sogar in der ganzen Welt ansehen: In den Golfstaaten, den Emiraten, sind mehr als 90 Prozent der Bevölkerung Ausländer. In Luxemburg sind es 48 Prozent. Sie haben Länder, in denen es nur zwei Prozent sind, wie in China und in Indien. Und innerhalb Europas gibt es eine sehr große Streuung. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass der Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland bei zwölf Prozent gegenüber 20 Prozent liegt. Allein aus dieser Tabelle kann man also nicht wissenschaftlich ableiten, welches Einwanderungsniveau für ein Land optimal ist. Das sind politische Entscheidungen, aber das ist nichts, was man wissenschaftlich bestimmen kann.

Wie kommt es, dass in Bezug auf Migration die Empirie und die allgemeine Wahrnehmung so weit auseinanderdriften?

Natürlich haben die Attentate dazu beigetragen. Außerdem gibt es sehr unterschiedliche Umfragen. Bei großen, eingehenderen Umfragen wie jener der „Commission nationale consultative des droits de l’homme“, die seit fünfzehn Jahren eine Erhebung mit vielen Fragen durchführt, ist die Fremdenfeindlichkeit deutlich niedriger, als wenn Sie hundert Leute auf die Schnelle fragen: „Brauchen wir weniger Ausländer?“ Dann sagen die Leute: Ja! Ja, aber in welchen Bereichen? Im Reinigungswesen, in der Sicherheit, im Transportwesen? Es ist ein bisschen wie mit den Beamten. Alle sind sich einig, dass die Zahl der Beamten verringert werden soll, aber niemand weiß, in welchen Bereichen: in der Bildung, der Gesundheit? Auch die Medien haben ein wenig dazu beigetragen, dass die Kluft zwischen Fakten und Meinung größer geworden ist. Es gibt einen Satz von Patrick Buisson, einem früheren Berater Sarkozys, der sagte: „In der Politik sind Meinungen Fakten.“ Er sagte das sehr direkt, sehr grausam. Aber wir sind in diesem System.

In Ihrem Buch „Le grand déni“ (Das große Leugnen) schreiben Sie im Grunde, dass Einwanderung etwas ist, mit dem man sich arrangieren muss. Sie sprechen ausdrücklich von einer „großen Erneuerung“ als Antwort auf den „großen Bevölkerungsaustausch“, vor dem sich der Rassemblement National in Frankreich so erfolgreich fürchtet. Was meinen Sie damit?

In Frankreich hatten wir lange Zeit eine große flämisch-belgische, italienische, spanische und portugiesische Zuwanderung. Heute merkt niemand mehr, ob ein Name flämisch ist oder spanisch oder italienisch. Mit der Zeit, das ist meine Formulierung, werden die Minderheiten zum Teil der Mehrheit, das heißt, sie werden Teil der Identität. Wenn man sich all die Indikatoren für Unterschiede, Nichtintegration und so weiter ansieht, ist das oft sehr statisch. Man muss die dynamische Seite betrachten. Nähern sich die Bevölkerungsgruppen an oder entfernen sie sich voneinander? Es gibt Indikatoren, die zeigen, dass sie sich annähern. Das geschieht nicht automatisch, und es gibt kulturelle Widerstände bei uns, etwa in Gestalt von Éric Zemmour. Ich denke, in Deutschland ist es ähnlich, die Minderheiten werden zu einem Teil der Mehrheit, ein Prozess, der sich für die türkischstämmigen Bevölkerungsgruppen vielleicht langsamer vollziehen wird als für spanische oder italienische Einwanderer, aber auch er ist derzeit im Gange.

François Héran ist Anthropologe und Soziologe und hat den Lehrstuhl „Sociétés et migrations“ am Collège de France in Paris inne. Zuletzt erschien von ihm „Immigration: Le grand déni“ (Seuil, 2023).